Popular Tags

この企業をもっと知る

中外製薬株式会社

中外製薬(本社:東京)は、抗体エンジニアリング技術をはじめとする独自の創薬技術基盤を強みとする、研究開発型の製薬企業です。ロシュ・グループの重要なメンバーであるとともに、東京証券取引所プライム市場の上場企業として、自主独立経営の下、アンメットメディカルニーズを満たす革新的な医薬品の創製に取り組んでいます。

Official Site「革新的な医薬品とサービスの提供を通じて新しい価値を創造し、世界の医療と人々の健康に貢献します」――。 ミッションステートメントとして掲げられているこの言葉通り、中外製薬株式会社は新薬の開発に力を入れています。常にチャレンジする意欲に溢れた社員たちが多く、その働きを支えるオフィス環境にもこだわりや創意工夫が随所に見られます。2024年夏に本社オフィスを改装したため、その取り組みや狙いについて、オフィス戦略を担う部署であるESG推進部と広報IR部の方々に伺いました。

目次

「ヨコ・タテ・ナナメ」のつながり

――ESG推進部は中外製薬のオフィス戦略を担う部署だと伺っています。まずは業務内容をご紹介ください。

高橋:一般的な会社では、オフィス運用は総務部が担当することが多いかと思います。私たちも1年前までは、同様に総務部という名称でした。変更理由は、社内で点在していたESG(環境・社会・ガバナンス)に関する機能を統合し、より強化していくためです。総務の役割は社会的な側面、つまりS(Social)に関わる部分が大きいという考えから、ESG推進部に統合されました。

ESG推進部は、総務業務も担当しつつ、本社オフィスの働きやすさの向上と、イノベーションを起こすために、人のつながりを生み出すオフィスづくりに力を入れています。

――昨年7月に本社オフィスを改装されました。その背景や経緯について教えていただけますか?

金子:「会って、話して、つながる! 来たくなる本社オフィスプロジェクト」と銘打ち、取り組みをスタートしました。企画自体は2022年後半にまでさかのぼります。

当時はフリーアドレス制やABW(Activity Based Working)に切り替わった段階で、次のステップとして安心・安全・快適を実感できる、コラボレーションがさらに活性化するようなオフィス作りを企画していました。

2023年春に新型コロナウイルスが5類になる見通しが立ったとき、CEOの奥田 修から「会って、話して、つながりましょう」というメッセージが出ました。コロナ禍で出社率が低下しており、このままリモートワーク中心の働き方が続くと、イノベーションを生み出す深いコミュニケーションが難しくなるという懸念があったためです。そこで、奥田の想いと我々の企画を組み合わせ、「来たくなる本社オフィス」プロジェクトが立ち上がりました。

社員が「会って、話して、つながる」ためには、オフィスというハード面と、機会や安心感などを提供するソフト面が必要です。これらの要素をまとめると「コミュニティビルディング」がキーワードとなり、その実現のために何をすべきかを軸として検討を進めました。

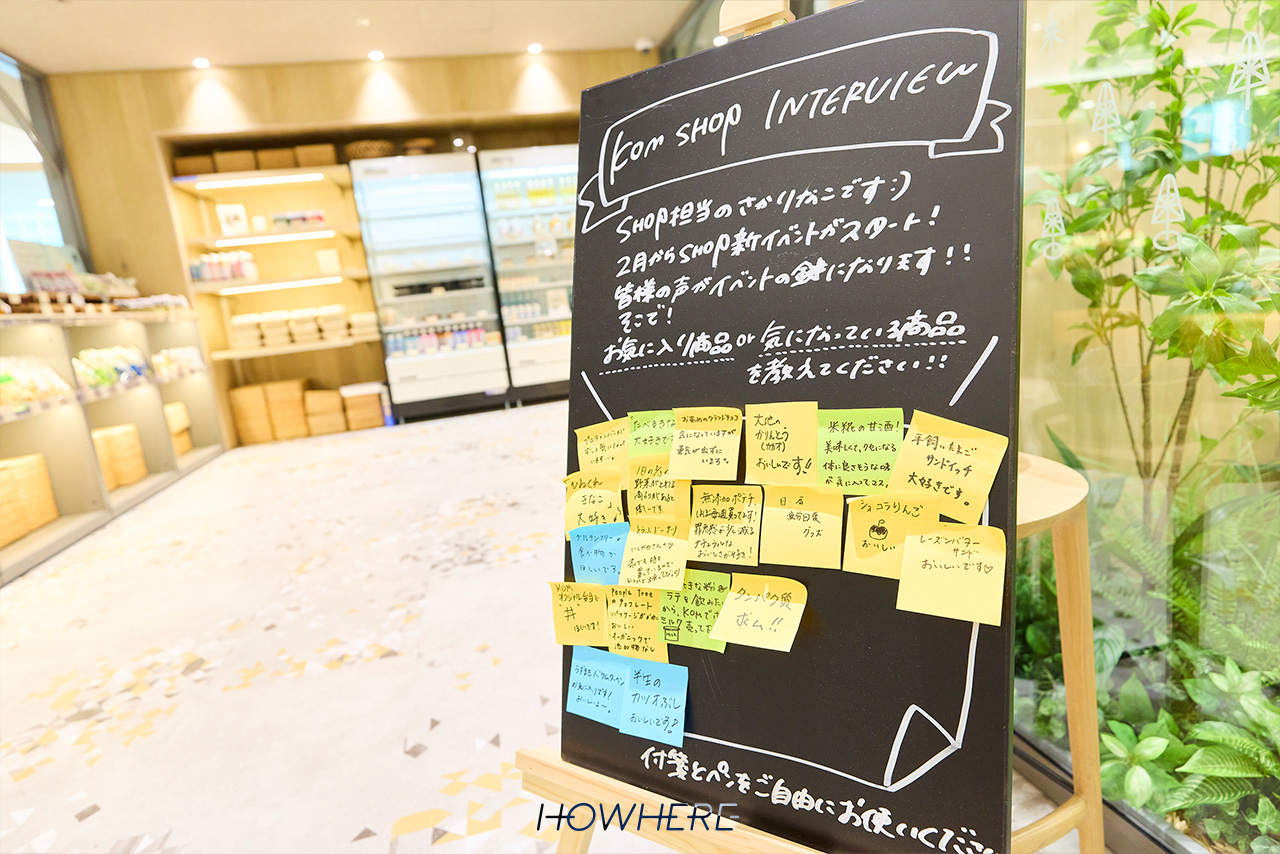

具体的には、在宅と出社のどちらかが良いのではなく、どちらも良いという考えで新しいオフィス作りを開始しました。プロジェクトのアウトプットとして、ハード面では、フロアを超えた出会いを創出する「コミュニティビルディングカフェ」(通称:KOM)、会社を超えた出会いを生む「コワーキングエリア」、チームのつながりを生む執務席「BUSHITSU」といった空間を設置しました。また、ソフト面では、ラジオ体操やワークショップといった多様な規模のイベントの企画、こだわりの詰まったおいしい食事の提供などを行っています。

また、一般的な組織は「タテ・ヨコ・ナナメ」の順ですが、当社はあえて「ヨコ・タテ・ナナメ」のつながりを重視しています。ヨコは同僚や同じ組織のメンバー、タテは上司と部下、ナナメは部署や会社を超えた存在を意味します。

――あえて「ヨコ・タテ・ナナメ」とした理由は何でしょうか?

金子:まずは組織のメンバー同士のつながりが基本だと考えているからです。ヨコにつながることで、お互いの認識や信頼が構築され、知っている関係から相談できる関係へと変わります。次に、上司・部下のタテのつながりによって経営理念を共有するなど、同じビジョンを持って働けます。そして最後に部署や会社という枠を超えたナナメのつながりによって、新たなアイデアなどを生み出したいと考えています。

今回、特に意識したのはナナメのつながりです。これまでは業務上必要な場合のみのやりとりが多く、その場限りの関係で終わってしまうことがありました。そのため新しいプロジェクトを始めるときに、誰に連絡すれば良いか分からないといった状況も発生していました。

今までにないイノベーションが生まれるとすれば、それは既存にはなかった、新しい人と情報の組み合わせからではないでしょうか。そこで、自分たちが持っていない知見や経験とのつながりが大切だと考えました。

堂前:以前は仕事で関わりのない部署と話す機会はほとんどありませんでした。そこで、カフェができる前から部署を超えた交流を促進するために、フロアで午後のお茶の時間や定時後に自由参加型の交流機会を設けました。すると、まったく知らなかった部署の人とも会話の機会が生まれ、距離感が近くなり、時には業務の話に発展して一緒に仕事をするケースも出てきたのです。

カフェは遊びの場ではない

――ソフト面でのさまざまな取り組みをどのように作り、社員に浸透させていったのでしょうか?

金子:オフィス改装前からコミュニケーション活性化のために社内での飲酒をともなったイベントの開催を可能にするなど、さまざまな取り組みを始めていました。しかし、社員だけでそうしたソフト面の施策を継続的に運営するのは大変です。常に高クオリティな状態を維持したいという強い想いがあったので、コミュニティビルディングのプロに常駐していただくやり方を選びました。

また一般的な社員食堂はランチタイムだけの利用に限定されてしまいがちですが、その前後の時間帯も活用すべきだと考え、新設したカフェではモーニングやカフェタイム、バーの営業も行っています。カフェスタッフの方々には、単に食事や飲み物を提供するだけでなく、自分たち一人ひとりがコミュニティビルディングの役割を担っているという意識を持っていただき、積極的に社員とコミュニケーションを取っていただいています。

堂前:社内でのさまざまな取り組みを社員に浸透させるためにも、本社社員向けにメルマガなどで親しみやすい空気感を出した情報発信をしました。同時に重視したのは、カフェの利用に罪悪感を持たせないことです。カフェでのPC作業や打ち合わせを自由にできるようにすることで、イベント参加が「遊んでいる」と思われないようにしました。カフェに行くこと自体が業務の一環として認められる雰囲気を作ったのです。

金子:ハード面でも、カフェを含むすべての座席にPC電源を用意するなど、どこでも仕事ができる環境を整備しました。「ここで仕事をすることはサボりではなく、気分転換のため」という考え方を定着させました。

狙い通り、カフェはランチタイム以外の時間帯でもさまざまな形で利用されています。例えば、ちょっとした打ち合わせや会議、プロジェクターを使ったディスカッションも多く見られるようになりました。特に製薬企業である当社は、以前は会議室での閉じたミーティングが主流でした。けれども、今ではオープンスペースでの打ち合わせも増えてきました。まさに「場所が働き方を変え、働き方がさらに場所を変える」という好循環が起きています。

人がすれ違うだけの場所ではつながりは生まれない

――そのほか、オフィス改装によってどのような成果が見られますか?

金子:最も明確な変化は、フロア間の移動が増えて、社員同士がつながるようになったことです。以前はフロアが違うと別会社にいるほど会う機会がなかったのが、カフェができてから「久しぶり!」という言葉がオフィス内でよく聞かれるようになりました。また、経営陣による全社員へ向けたライブトークが、カフェなどのオープンな場所で行われるようになりました。その日に本社にいる人は対面で参加することができます。経営陣と社員の距離がさらに縮まっていると感じます。

堂前:カフェでのイベント後に社内チャットのグループが自然発生的に作られ、一緒に外食に行ったり、共通の趣味で集まったりする人たちもいますね。「小学1年生になる子を持つ親の会」といったコミュニティも生まれています。こうした交流は、以前は同期や同じ部署の人とだけだったものが、今や部署を超えて広がっています。

――新しいオフィスに対する社員からの声を教えてください。

堂前:カフェオープン時のアンケートでは、「メニューが気になるから、それが出社のモチベーションになると思う」「他部署との接点が増え、久しぶりに会う友人や後輩と話ができた」「朝活として早めに出社するなどの選択肢が広がった」といった前向きな声が多く寄せられました。既に業務上毎日出社している方からも「日々の楽しみが増えた」という声があります。

金子:カフェができたことによる出社頻度の変化についてのアンケートでは、約3割の人が「出社頻度が上がるかもしれない」と回答しました。他の7割は「今と変わらなそうで、出社するかしないかは別の問題」としながらも、「出社した後の時間効率が高まる」「会社で朝活したい」「一人で食べていたのが誰かと食べられるようになる」など、出社した際の時間の使い方の質が向上するという意見が見られました。

私自身、このカフェは予算オーバーでも絶対に譲れないポイントでした。中途半端なものを作っては意味がないという思いがありましたから。以前のオフィスを振り返ると、「マグネットスペース」という呼び方で、人と人とが出会う場所にするべく複合機や個人ロッカーを集約したスペースを設けていました。しかし、人と人がただすれ違うだけではつながりは生まれないことが分かりました。

やはり場の雰囲気は非常に重要だと感じています。例えば複合機周辺にいる人は仕事モードですので話しかけづらいですが、カフェでPC作業をしている人はリラックスした雰囲気ですので声をかけやすくなります。物理的に人が出会う機会を作るだけでなく、雰囲気作りというソフト面があってこそ、人と人とが真につながることができるのだと実感しました。

――社風についても教えていただけますか。グループ連結で約7,700人もいらっしゃるので一言で言い表すのは難しいと思いますが、「中外製薬らしい」と言えるカルチャーはどんなところにあるでしょうか?

高橋:私は入社して30年近く経ちますが、肌で感じているのはチャレンジ精神が旺盛だということです。もう一つは、非常に真面目で誠実さがあります。これはきれいごとではなく、皆さん、本当に真面目なのです。そこが中外製薬の代表的なカルチャーだと感じています。

佐藤:補足すると、当社は新薬を作る事業を展開しています。患者さんに新たなソリューションを提供するという意味で、これまでにないイノベーションを起こしていくことが非常に大きなミッションです。CEOの奥田が口ぐせのように言っているのが、イノベーションの源泉は「やっぱり、ひと」だということです。当社では「人財」と表現していますが、人財こそが最も重要だと考えるような社風もありますね。

現に、一人一人が自立して成果を上げられるよう、思い描いたキャリアを歩めるよう、会社としてもさまざまなサポートを実施しています。今年1月からは新たな人事制度を立ち上げ、人事異動に関しては基本的に手挙げによる「ジョブポスティング」で行う形にしました。空きポジションがあれば、誰でも応募することができます。

香西:加えて、社員がキャリアを積んでいく中で、社内だけでなく社外にもキャリアパスがあれば、それも応援するという考え方を持っています。もし社員自身が希望するのであれば、社外で経験を積んだ後に再び戻ってくることも歓迎しています。

例えば、再雇用するアルムナイ制度や、他部署の仕事を経験する社内インターン制度、さらに課題設定をして本格的に取り組む社内複業制度など、さまざまなキャリア形成の機会があります。現在、全部署が公募をしており、全社員が自由に手を挙げられます。例えば営業部門の社員がデジタル部門に挑戦するなど、部署の垣根を超えたチャレンジも可能です。

これらの制度は、社員の成長が企業の成長に繋がると信じているからこそ実現しています。私たちは、社員一人ひとりの成長を支援し、多様なキャリアパスを応援することで、社員と企業が共に成長できる環境を目指しています。

――本日はありがとうございました。

この企業のことをもっと知る

取材のウラ側

今回お話を伺ったオフィスプロジェクトに関して、快適なオフィス環境を整えるといったハードだけでなく、雰囲気づくりも含めたソフト面にかなり注力されている印象を受けました。例えば朝のラジオ体操や社内との新たなつながりを生むワークショップ、ハロウィンパーティなどの季節ごとのイベントなど、オフィス環境を活用したプログラムが絶え間なく開催されています。また、イベントのためだけに常駐しているコミュニティービルダーもいるほどの力の入れようです。

なによりこだわっているのは、カフェで提供される食事です。こだわりの食材と製法を使って作られており、原価に近い形で提供されています。その他、季節の野菜をそろえたサラダバー、朝7時半から可能なモーニング、会話を弾ませるカフェスイーツ、帰り際に気軽に立ち寄れるバータイムなどが用意されているなど、その充実ぶりは目を見張るものがあります。

カフェで開催されるイベントの中には、社員がいる前での経営陣のライブトークも開催されていて、社員と経営陣の距離を縮めることに成功しているようです。オフィスが多くのつながりを生み出し、チームや組織力の強化につながっていると感じた取材でした。

この企業との繋がりを希望する

採用情報を見る

気になる

96

96