Popular Tags

この企業をもっと知る

キユーピー株式会社

キユーピーは1919年創業の食品メーカーです。マヨネーズ、ドレッシングなどの調味料で国内トップシェアを誇り、長年培ってきた技術を生かし、医薬品・化粧品原料など幅広い分野で事業を展開しています。「おいしさ・やさしさ・ユニークさ」を大切にし、世界の人々の食と健康に貢献することを目指しています。

Official Site京王線沿いにそびえ立つ六角形の巨大な建物。網目状になった外観が目を引きます。ここはキユーピー株式会社およびグループ各社が入居する「仙川キユーポート」です。内部にはマヨネーズにまつわるさまざまな情報やトピックを体感しながら楽しく学べる見学施設「マヨテラス」も併設されています。仙川キユーポートの立ち上げに関わり、その後も一貫してオフィス運営業務に尽力するのが、同社経営推進 本部 総務部 仙川グループ総務オフィスチームでチームリーダーを務める望月康次さんです。仙川キユーポートの成り立ちや魅力について、望月さんにインタビューしました。

目次

――最初に望月さんのご経歴をご紹介いただけますか。元々は研究開発部門にいらっしゃったということですが。

望月:1988年にキユーピーに入社し、当時は東京都府中市にあった研究所へ配属されました。キユーピーといえばマヨネーズやドレッシングなどの調味料を思い浮かべるでしょうが、私はパスタソースや業務用の冷凍食品といった調理加工食品の開発を担当しました。

2004年には、グループ会社だった光和デリカ(現在は別会社)に品質管理・商品開発担当として出向しました。そこではウズラの卵の缶詰や、日本では唯一となるアンチョビーの缶詰などを製造していました。

2006年に府中に戻り研究開発を続けていましたが、数年後、研究所の総務を担当するよう指示がありました。研究所の施設が老朽化していたこともあり、研究開発を含めたものづくりの新たな拠点として「仙川キユーポート」の構想が始まった時期です。2013年にはキユーピー本社の総務部に異動し、以来、仙川キユーポートのオフィス業務全般を担っています。

この施設にはキユーピーだけでなく、17のグループ会社が入居しているため、グループ企業との連携、 ものづくりを理解した視点からの働き方や職場環境の検討なども日々進めています。

――キユーピーグループの企業理念について教えてください。例えば、オフィスの中には社是である「楽業偕悦」の言葉が掲示されていましたが、こうした理念をどのように社員に浸透させているのでしょうか?

望月:入社時には企業理念について学ぶプログラムがあり、「楽業偕悦」についての考え方、すなわち、志を同じくする人が、仕事を楽しみ、困難や苦しみを分かち合いながら悦びをともにする、という考え方もしっかりと共有する機会があります。その後も日々の業務の中で、自然とそういった企業理念が体現され、それが従業員への浸透にもつながっていると感じています。

また、この仙川キユーポート自体も「楽業偕悦」を具現化した施設だと、建設当時の役員が述べていました。

――そのような理念を持つキユーピーの社風や企業カルチャーはどのようなものですか?

望月:仙川キユーポート内にはグループ会社の本社がありますが、いずれにも社長室というものがありません。すべてフリーアドレスで、各社の社長たちも一般的なデスクを使用しています。ちなみに、キユーピーの社長が来た際も当たり前のように通常の座席で仕事をしています。

かつて、キユーピーグループでは名刺に肩書きを記載していませんでした。それは、それぞれの社員が会社の代表者として、肩書きに頼らず仕事をするべきだという考え方からでした。

そういったことからも分かるように、当社にはフラットに意見を言える文化があります。「正しいことは誰が言っても正しい」という考え方の下で皆が仕事をしています。これは「楽業偕悦」にも通じるところですが、そうした思想が根付いているため、上司と部下、経営者と管理職の間でも非常にコミュニケーションが取りやすいというのが、私たちの文化として誇れるところだと思います。

また、社訓のひとつに「親を大切にすること」というものがあります。これは、親が子どもに対して見返りを求めない愛情を注ぐように、取引先や支えてくれている人々に対しても感謝の気持ちを持って接するということを意図しています。

ワークスタイルのコンセプト決めが最優先だった

――2013年に仙川キユーポートを開設した背景や経緯は?

望月:最も大きな要因は、老朽化した工場の建て替えという現実的な問題と、新しいグループ拠点の必要性が合わさったところにあります。

当時、首都圏のキユーピーグループは渋谷に本社オフィス、府中に研究所があり、他にも事業所が点在していました。そのため、ちょっとした打ち合わせをするにも、日程調整や場所の確保に非常に手間がかかっていました。そうした日々の課題を解消するとともに、グループ経営を推進しようという経営陣の考えもあって、この仙川地区に元々あった工場を活用し、グループが集まって仕事ができる拠点を立ち上げることになりました。

ただし、事業も業務も異なる会社がいくつも同居するわけですから、「ここで何をするのか」「何を生み出すのか」という目的をまず考えなくてはなりませんでした。そこで建物の設計に先立って「ワークスタイル」のコンセプトを決めたのです。「その会話から生まれる 未来とつながる」というコンセプトの下、コミュニケーションがしやすい環境や、ものづくりのための環境はどうあるべきかを考えました。

例えば、1階と3階が実験室、2階と4階が執務エリアという構成にしました。通常、研究や試験関連の設備はまとめた方がコスト的には安いのですが、あえて執務エリアを間に挟むことで人の流動性を高めました。実験室を使うメンバーも一般の事務を行うメンバーも、執務エリアを通って行き来することで交流が生まれる設計にしたのです。

――ワークスタイルのコンセプトはどのようにつくり、グループ各社に浸透させていったのですか?

望月:こういったプロジェクトは経営陣だけで進めることも少なくないのですが、仙川キユーポートの開設にあたっては、入居予定の企業責任者が全員集まり、「ワークスタイル会議」という会議体を設置しました。その中で理想の姿や施策について議論し、コンセプトを決めていきました。施設内のさまざまなワークスペースについても分科会形式でチームを設け、それぞれ検討を重ねました。

準備期間は2年以上に及ぶため、設計会社や建築関係者にもかなりの負担をお願いしたかもしれません。ちなみに「キユーポート」という名称も社内公募によって決定したものです。ポート(港)として新しいモノを生み出し、送り出していくという意味合いから名付けられました。

――開設に向けた一連のプロジェクトを振り返り、特に大変だったことや工夫されたことはありますか?

望月:17のグループ会社が関わる中で、合意形成のプロセスには非常に多くの議論がありました。私も研究開発の担当者として携わりましたが、当時の総務部長を中心に、グループ企業との間でも熱心な議論が交わされました。結果として、しっかりと意見を出し合ったからこそ現在の形があると思います。

一例を挙げると、各社で異なる人事制度や業務内容があり、それらを調整するのは困難でした。例えばフリーアドレスの導入に際して、各社は「自分たちの場所」を確保したいという意向がありました。しかし、仙川キユーポートは在籍人数の7割程度の座席数しか用意していません。ちなみに現在はさらに少なく、6割程度です。

共有スペースや打ち合わせスペース、会話のための場所を多く設けるために、座席数を減らすという考え方を採用しました。コミュニケーションを重視する以上、そうした場所を確保することが重要だったのです。しかし、これに対して理解を得るのには苦労しました。各社にとって「自分の席」は重要なものだからです。そこで、完全フリーアドレスではなく、「グループアドレス」として各社に占有スペースを設け、それ以外を共有スペースとする形にしました。

なお、合意形成の場であるワークスタイル会議は、その後も毎月1回開催し、十数年経った現在はキユーポート会議として継続しています。同じ建物内で17のグループ会社が共存していくためには、課題解決や改善、ルール変更などのすり合わせが不可欠だと実感しています。

――この会議では最近どのようなことが議題になっているのでしょうか?

望月:昨年、町田市の拠点から約200人が移転してきたことに伴い、オフィスのレイアウト変更が必要になりました。また、障がいのある従業員のために自動扉の設置など、設備の改修も行いました。これらは入居各社に賃料や管理費として負担いただくため、合意形成のための議論を1年半ほど続けました。

また、オンライン会議スペースの増設といった要望に対しても、どのような設備を導入し、どのように配置するかなど、一つ一つ提案しながら進めています。

特徴は網目状の外観デザイン

――仙川キユーポートの内外デザインはどのようなアイデアによって生まれたのでしょうか?

望月:まずは先ほど申し上げたワークスタイルのコンセプトがあり、コミュニケーションを重視する視点から「柱は少ない方がいい」「壁はない方がいい」という要望がありました。設計会社の提案の中から、私たちの要求に最も近いものを選定し、その後、ワークスタイル会議に設計会社や設備メーカーも参加してもらって密にコミュニケーションを取りながら進めました。

網目状の外観などは特徴的ですね。免震構造については2011年の東日本大震災後の設計だったため必須で、大規模災害があっても倒壊しないという基本設計の上で、外側のフレームで支える構造を採用し、設計会社が網目模様として表現してくれました。

建物内部に関しては、共有スペースが多く、特定の部署に固定されたデスクがあるわけではないため、居場所が分かりにくいこともあります。そこで、アプリを使ってスケジュールを公開し、現在の作業場所や在宅勤務の状況などを共有しています。ITツールも活用しながらコミュニケーションを円滑にしています。

――働きやすい環境づくりのために、どのような施策を行っていますか?

望月:業務内容に合わせて、さまざまなスペースを自由に選択できる環境づくりを重視しています。17のグループ会社があり、研究室で集中する人もいれば、終日共有スペースでモニターと向き合う人もいるなど、スタイルはそれぞれ異なります。

例えば、コミュニケーションを重視した打ち合わせをしたい場合は共有スペースを使ってチームで会話しながら作業できますし、集中して個人タスクに取り組みたい場合は、そのための専用スペースも用意しています。リフレッシュを含め、目的に応じて場所を使い分けられることを意識しています。

――従業員の要望などはどのように集約しているのですか?

望月:会議体の中で課題として挙がることもあれば、労使協議会からの意見もあります。以前はオフィスに関する調査を継続的に行っていましたが、コロナ禍で一時中断し、昨年から再開しました。

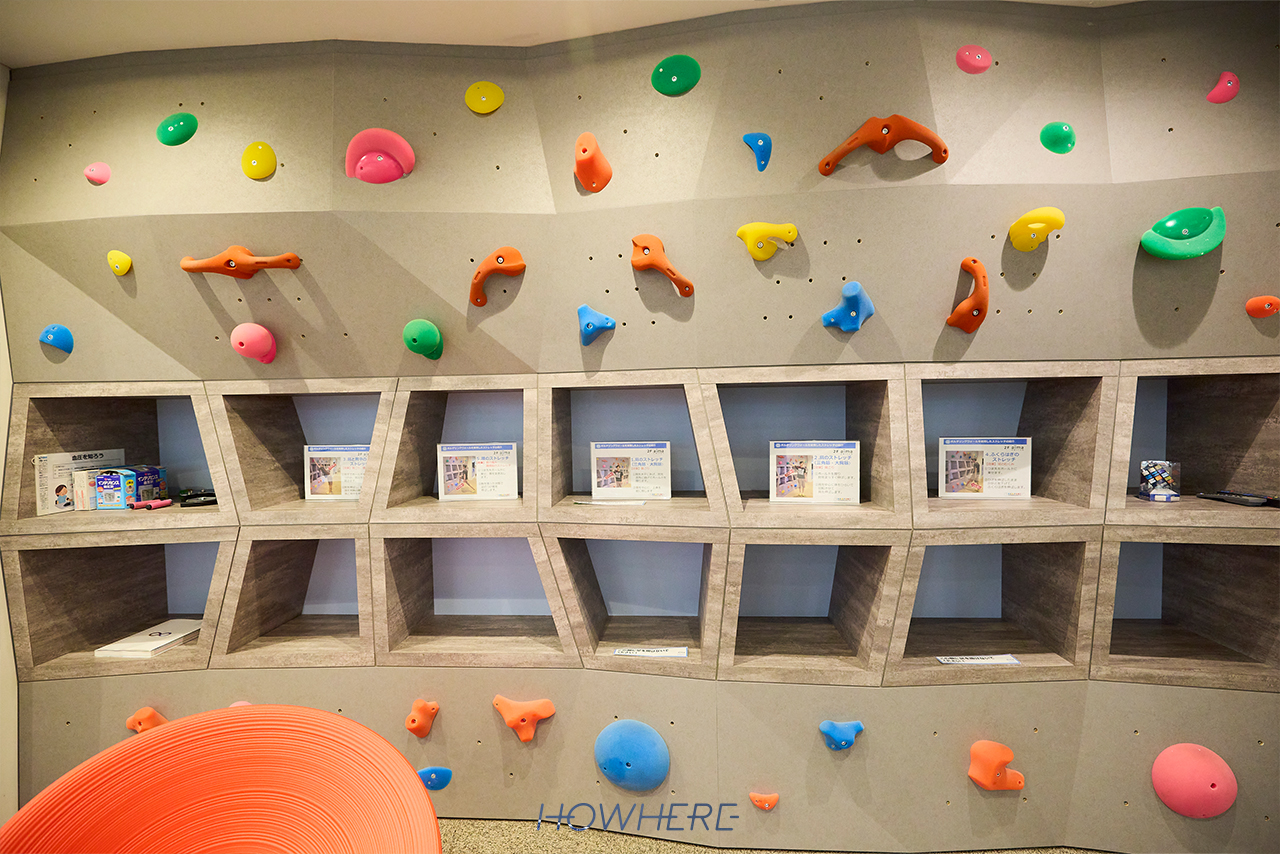

また3年前、施設10周年を迎えるにあたり、将来活躍する若手メンバーに「これからの働き方」と「オフィスの未来像」を考えてもらうプロジェクトを立ち上げました。17のグループ会社から1人ずつ代表者が参加し、理想の働き方やオフィスについて議論しました。そこからお客様へ健康価値を提供する実験場「健康発信基地」というビジョンが生まれ、従業員が心身ともに健康である「健康経営」の実現とコミュニケーションから生まれる新価値創出を目指しています。

「グループオフィス」としての最適解を常に模索

――この仙川キユーポートでの取り組みが他の拠点にも生かされた事例はありますか?

望月:仙川キユーポートは2013年に開設し、渋谷本社は2016年に建て替えられました。一度仙川に集結した本社機能が渋谷に戻る際にも、仙川での成果が生かされています。会議室の課金制度やセキュリティの考え方、サイネージでの情報共有、ビジネスツールを活用した個人の活動共有など、さまざまな取り組みが継承されています。

共有スペースの考え方も生かされていますが、渋谷本社はキユーピー単体の本社オフィスおよび営業部隊という性格上、コンセプトは若干異なります。仙川がグループの「ものづくりと新価値づくりの拠点」であるのに対し、渋谷は「市場づくりの拠点」という位置付けです。

なお、首都圏にはもう一つ、府中に「みらいたまご」という研修センターがあります。これは「人づくりの拠点」として、ミニプラントによる機械技術の伝承や集合研修などができる施設として活用しています。

このように、首都圏の3拠点がそれぞれ異なる機能を持ち、連携しながら運営しているのです。

――今後、どのようなオフィスを目指していますか?

望月:時代とともに求められるものは変化します。どのような環境が最も生産性を高めるかも変わってくるため、従業員の要望を聞きながら方向性を確認し、中期経営計画のタイミングでレイアウト変更を検討しています。

現状だと、例えば、会社が異なっても同じ受注業務を行うメンバーを同じエリアに集めるなど、業務の進めやすさや生産効率を考慮してレイアウトを決めています。

2階フロアには「ものづくり」の中心として生産本部、品質保証本部、研究開発本部を配置し、周囲にそうした機能を持つグループ会社を配置するような形になっています。以前、研究開発本部は2階と4階に分かれていた時期もありましたが、議論の結果、技術的な対話の効率や部署内の生産性を考え、配置を変更しました。

このように3〜4年ごとにレイアウトなどの見直しを行っています。仙川キユーポートの最大の特徴は「グループオフィス」であること、つまりキユーピー単体ではなく、グループの多様な部署が集まったオフィスであるという点です。このことを最優先に考えて今後もオフィスづくりに取り組んでいきたいですね。

この企業のことをもっと知る

取材のウラ側

2013年に開設された仙川キユーポートは、第27回(2014年)日経ニューオフィス賞「経済産業大臣賞」 や第12回(2017年)日本ファシリティマネジメント大賞 優秀ファシリティマネジメント賞を受賞した注目のオフィスです。開設から10年経った今、そのオフィスがどのように使われているのかを知りたく、今回取材にお伺いしました。

驚いたのは、完成後も進化を続ける仙川キユーポートの姿勢です。実際に写真をご覧いただくと分かりますが、設備は10年経った今も最新鋭の状態を保ち、従業員の声を反映させながら常に働きやすさを 追求し続けている様子が見て取れます。

また、ユニバーサルデザインへの取り組みも積極的に行われており、「だれでもトイレ」の設置や、自動 扉による主要出入口、車椅子使用者に配慮した高さと奥行きの流し台など、バリアフリー対応も徹底されていました。

誰も取りこぼさず、誰もが快適に働ける環境づくりへの温かい配慮がオフィス全体に行き渡っており、取材した私も心が温かくなりました。

この企業との繋がりを希望する

採用情報を見る

気になる

112

112