Popular Tags

この企業をもっと知る

株式会社コロプラ

コロプラは、スマートフォンゲームの開発・運営を主力とする企業です。位置情報ゲーム『ドラゴンクエストウォーク』や、昨年10周年を迎えた『白猫プロジェクト』などの人気タイトルを手掛けており、VR(仮想現実)やブロックチェーン技術を活用したゲーム言いの開発など多様なエンターテインメント事業を提供しています。

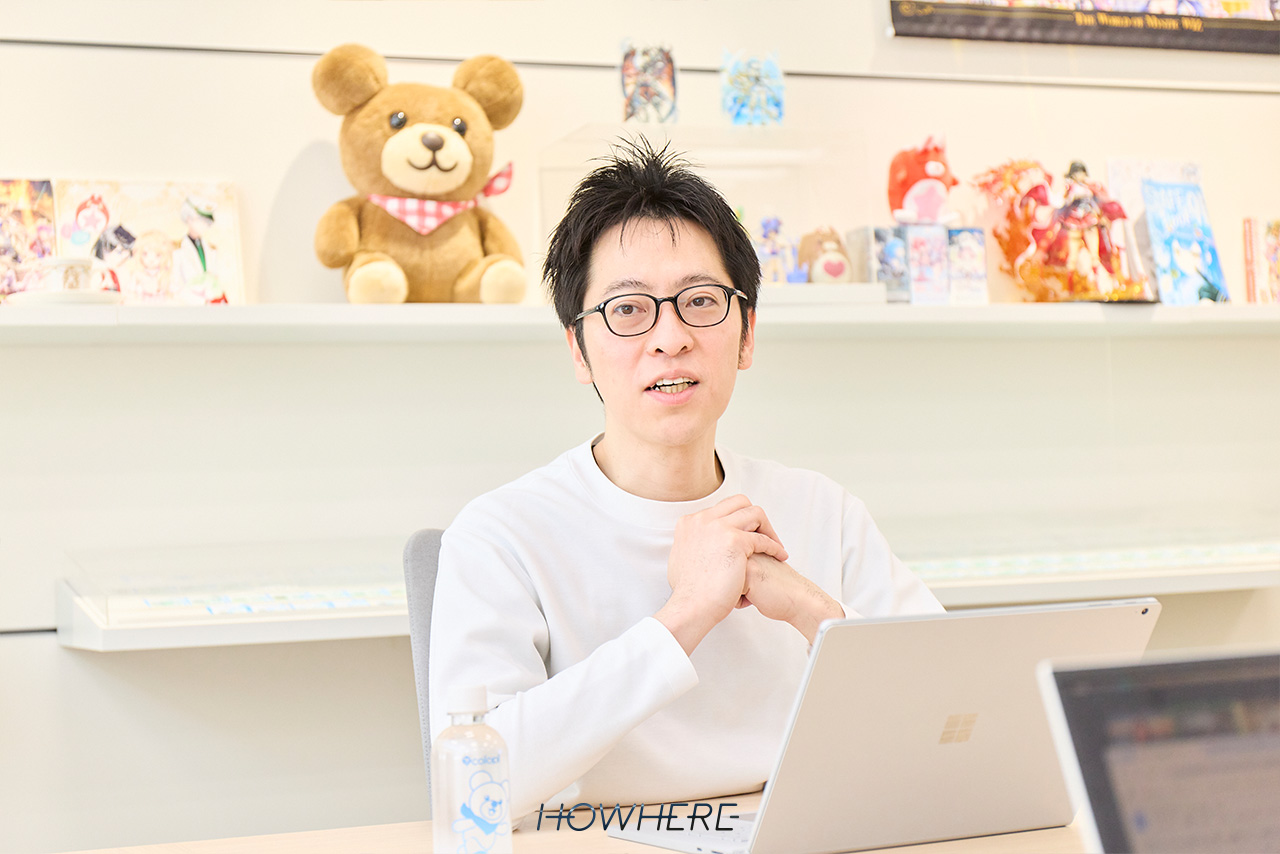

Official Site株式会社コロプラは、GPSを活用した位置情報ゲーム、通称「位置ゲー」を世界に先駆けてリリースし、その後も数々のヒットゲーム作品を生み出しています。その躍進を支えるのがデザイナーやエンジニアをはじめとするクリエイターたち。彼ら、彼女らが活躍するために「クリエイターファースト」を掲げ、さまざまな制度を整備してきました。それはオフィスづくりでも反映されており、2022年から入居する東京ミッドタウンの新本社オフィスにも随所に見られます。今回は、執行役員 経営管理部長の森林太郎さんと、経営企画本部 採用部部長の中川珠花さんに詳細を伺いました。

目次

——まずはコロプラの特色や企業カルチャーについて伺えますか?

森:当社のフィロソフィーの中に「最新のテクノロジーと、独創的なアイデアで“新しい体験”を届ける」というビジョンがあります。コロプラの始まりは、創業者の馬場(功淳会長)が個人で開発、リリースした位置情報ゲーム「コロニーな生活」でした。その後、独立して会社を立ち上げた後も、創業者がクリエイター(エンジニア)であるという背景が、当社の社風に強く影響を与えています。

特に、新しい技術領域への挑戦を重視する点が特徴です。スマートフォンの登場の際にはいち早くスマホゲームの開発に注力し、その結果、「白猫プロジェクト」という代表的タイトルが生まれました。現在はVR、AI、ブロックチェーンといった新技術の活用にも挑戦しています。

——技術重視の姿勢、例えば、「クリエイターファースト」を掲げていることなどは人材採用にも影響していますか?

森:はい、新しい技術に挑戦できる環境に魅力を感じて入社を決める方が多いです。常に最先端の技術領域に取り組み、それをビジネスとして成立させる可能性があることが、クリエイター人材を惹きつける要因になっています。

中川:補足しますと、採用では基本的にコロプラのフィロソフィーに共感して入社を希望される方を歓迎しています。「この新作のために人を集める」といったプロジェクトありきの採用アプローチはとっていません。コロプラのフィロソフィーとクリエイター、一人ひとりのやりたいことや大事にしたいことが合致し、変化や進化が凄まじい業界の中で長くクリエイターとして活躍し続けてもらえることが大切だと考えているからです。その上で、最新の技術を活用する機会、クリエイターファーストを軸にした制度や福利厚生があることは、採用活動で求職者の方に魅力に思っていただける要素であると感じています。

森:エンタメ業界は時にコンプライアンスや労働環境の面でリスクがありますが、当社では残業時間管理を厳格に行い、本人任せにするような文化は許していません。また男性の育休取得率も非常に高いです。クリエイティブな仕事だからといって無理をさせるのではなく、健全な環境で最大限の能力を発揮してもらうことを重視しています。

——社員の成長やモチベーション向上のための制度はどういったものがありますか?

中川:以前は物価上昇対策の「インフレサポート特別手当」や、コロナ禍での「オンラインランチサポート」などの制度がありましたが、整理して一本化しました。

具体的には、今年1月に「カフェテリアプラン」という選択型福利厚生制度を導入しました。社員に毎月ポイントを付与し、3つのカテゴリーで使えるようにしています。

一つ目は「プロフェッショナルトレーニングサポート」のカテゴリーです。特にクリエイティブな仕事では、業務だけでなく日常的な自己研鑽が求められます。しかし社員一人一人に必要なスキルや知識は異なるため、会社側がすべての研修メニューを用意するのではなく、自分で好きなものを選べる柔軟性を重視しました。

また、ゲーム開発は一人で完結する仕事ではなく、チームでの協働が不可欠です。そのため2つ目の「チームワークサポート」カテゴリーでは、同僚との食事などコミュニケーションを深める活動にポイントを使えるようにしています。最後の「フィジカルメンタルケア」カテゴリーでは、リフレッシュ活動にポイントを活用できます。心身の健康が何よりも大切だと考えているからです。

感染症対策を重視した新本社オフィス

——2022年に本社オフィスを東京ミッドタウンに移転しました。背景と経緯を教えてください。

森:本社オフィス移転の検討は2019年に始まりました。当初は賃料更新がきっかけでしたが、当時の働き方や環境に対する課題の洗い出しや他社オフィスの見学を始めていたところ、コロナ禍となり、新オフィスは感染症対策が最重要テーマとなりました。

感染症対策についてはデータドリブンのアプローチを徹底し、科学的根拠に基づいた対策を実施することにしました。当初は病院や医師との連携も検討しましたが、コロナ禍真っ只中で医療従事者が多忙であることや、オフィスの専門家ではないことを考慮し、パナソニック様の『くらし・空間コンセプト研究所』と連携しました。彼らが持つ空調などの専門知識を活用して効果的な対策を講じたのです。

また、移転前のオフィスは2.5フロア(1フロアあたり約800坪)で、ミッドタウンでは2フロア(1フロアあたり約1100坪)となっており、広さとしてはそこまで変わりませんが、以前のオフィスは400坪×2に分断されており、動線も明確に分かれていました。移転する際は、新オフィスではフロア内に遮るものがないため、「社員の顔が見える環境」「見晴らしのいい環境」を実現しています。

これは感染症対策にもつながっています。同じ人数が小さな空間に集まるよりも、広い空間で働く方が空気循環の面でも有利です。先ほど述べたように、同じ広さなら移転する必要がないのではという意見もありましたが、既存オフィスで空調増強などの安全対策工事を行うのは現実的ではなく、新しいオフィスで一から取り組む必要があったのです。

——コロナ禍を経て、出社に対する考え方も変わったのではないですか?

森:そうですね。全員出社が当たり前だった時代は変わり、現在は出社率70%程度で落ち着いています。当社はチームで直接コミュニケーションを取りながらモノづくりをする会社ですので、もちろん今でも全員に出社していただきたい気持ちはありますが、コロナ後の社会的要請もあり、100%の出社を求める時代ではなくなりました。

そうした状況ではありますが、社員が安心して出社できる環境づくりに注力しました。今でこそ多くの企業がメッセージを打ち出していますが、当社では「出社したくなるオフィス」というコンセプトを2021年から発信しており、先駆的な取り組みだったと自負しています。

また、感染症対策は「健康に良いオフィス」という広い意味にもつながります。コロナが終息しても、健康を守るオフィス設計は5年10年と資産として残り続けると考えています。

——新オフィスの具体的な中身について教えてください。

森:当社のオフィスは組織設計と密接に関わっています。具体的には、プロジェクト単位で座席の「島」を構成し、プランナー、エンジニア、デザイナー、サウンドクリエイターなど異なる職種の人々が同じエリアで働くスタイルを採用しています。職種別に人を同じエリアに集める会社もありますが、当社はプロジェクト中心のレイアウトでコミュニケーションを重視しています。

また、移転前のオフィスはカラフルでボールプールもある、いわゆるベンチャー企業でよく見られる雰囲気でした。しかし、コロナ禍を経てそれらをすべて見直し、ゲーム会社らしさよりクリエイターが本当に働きやすい場所を追求しました。

例えば、デザイナーからは「仕事をする上で視界に余計な情報が入るのは避けたい」という意見がありました。カラフルな環境は一見楽しそうに見えますが、色の比較や明るさの調整など繊細な作業をするデザイナーにとっては、むしろ集中を妨げる要素になっていたのです。

一方で、クリエーターが働きやすい場所として以前のオフィスから引き継いでいる機能もあります。プロジェクト単位のチーム構成を生かすため、立ちミーティングスペースを多数設置しています。わざわざ会議室を予約しなくても、ちょっとした確認や打ち合わせができる環境を整えることで、コミュニケーションの活性化と業務効率の向上を図っています。

スマホゲーム業界の「声を上げる文化」がオフィス運用にも生きている

——移転後の成果はいかがですか?

森:オフィスに対するクレームや不満は明らかに減りました。以前のオフィスから導入していた社内ツールで温度や二酸化炭素濃度を測定し可視化しているのですが、新オフィスではこれらの数値が改善されています。オフィス環境の改善に向けて実施してきた取り組みの積み重ねにより、やれるべきことをやっているという姿勢が伝わって、それが出社への納得感につながっているのだと思います。

加えて換気システムの改善により、2月や8月など湿度が変動しやすい時期でも、社員が快適に働けるオフィス環境になっています。こうした目に見えない部分での品質向上も大きな成果です。

デザイン面でも「なんとなくかっこいい」ではなく、すべてに意味合いを持たせています。例えば、机の大きさやコンセントの位置まで厳密に検討し、「なぜこうしたのか」を説明できるよう細部にこだわりました。どの要素についても指摘されたら意図を説明できる、そんなオフィスづくりを心がけました。

快適なオフィス環境を維持する上では、当社に「声を上げる文化」があるのも特徴です。スマホゲーム会社は「運用文化」が根付いており、リリース後もユーザーさまからのフィードバックに応じて改善を続けます。ユーザーさまから厳しい指摘を受けることも多いですが、それを真摯に受け止め、必要なら修正する姿勢があります。それが社内にも浸透しています。総務スタッフは正社員3人と少数ですが、社員からの意見を素早く拾い上げ、検討するスピードは速いと思います。

もっとも、それを体現できているのは、総務がオフィスを定期的に巡回せずとも、例えば、「自動販売機が故障している」といった問題点を社員からすぐに教えてもらえる文化が根付いているからに他なりません。それがオフィス運営の効率化にもつながっているのです。

——移転に際して、社員の声をどのように収集し、反映させたのでしょうか?

森:移転プロジェクト自体は総務部門と情報システム部門が中心でしたが、社員の声を反映するため、さまざまな職種の社員を8〜10のユニットに分けてヒアリングを実施しました。ただし、アンケートではなく直接的な情報収集を重視しました。

アンケートだと「多数の意見が大きな声」になりがちですが、実際にはすべての要望を実現できるわけではありません。例えば「電子レンジを増やしてほしい」という要望は多いのですが、単に台数を増やせば良いわけではなく、電圧の問題など技術的な制約もあります。また「白い壁が嫌い」という意見もありましたが、最終的には、デザイナーからあがった意見を採用しました。こうした多様な意見をバランスよく取り入れるためのヒアリングは欠かせませんでした。

"イケてる感"よりも実用性や機能性を

——新オフィスを採用などにどう生かしていますか?

中川:オフィス見学を積極的に受け入れ、会社の魅力を伝える場として活用しています。とりわけさまざまな職種に配慮して設計されたオフィスであることをアピールすると、非常に感心されることが多いです。

森:既に述べたように、当社はエンジニア出身の創業者が設立した会社であり、すべてに納得感のあるオフィス設計をしています。“イケてる感”を出すのではなく、実用性を重視しています。ラグジュアリーさよりも機能性を優先する姿勢を貫いています。

——今後の展望について教えてください。

森:変えられるものと変えられないものがありますが、社員の声が大きい部分は継続的に改善していきたいと考えています。食に関する要望は多いですね。例えば、当初は牛丼の自販機を設置していましたが、栄養バランスを考慮してお弁当の提供も始めました。また、健康を意識して社内のフリードリンクは糖分が入っている飲料の種類を少なめにしていますが、多様な種類のドリンクがほしいという声もあり常に検討をしています。このようにトライアンドエラーを繰り返しながらも最適な形を常に模索しています。

現状70〜80点のオフィス環境を90点に引き上げる努力を続け、社員の声を聞きながらブラッシュアップしていく方針です。ダメなものはダメとしつつも、実現可能な改善はどんどん取り入れたいですね。

こうした姿勢がコロプラらしさだと考えています。今後も技術へのチャレンジとクリエイターを大切にする文化を、オフィスづくりにおいても反映させていきたいです。

この企業のことをもっと知る

取材のウラ側

執務エリア内の通路には書籍がずらりと並び、その数の多さに圧倒されました。エンジニアやデザイナー向けの専門書から雑誌、漫画、ビジネス書まで3,000冊以上もあるそうです。ゲームは最新機からレトロゲーム機まで用意されている充実ぶり。新事業への新たな発想やヒントを求める意図がありますが、休憩時間や終業後も自由に利用でき、社員同士のコミュニケーション促進にも繋がっています。食事や飲み物も豊富で、特に自由に食べられる「無限バナナ」は人気が高く、取材時には残りが少なくなっていたほどでした。牛丼や健康に配慮した社食もいつでも購入できるため、忙しい合間でも食事に困ることはありません。飲み物についても、炭酸水や緑茶、コーヒーの無料自動販売機が設置されていました。

社員の成長と創造性を支援する投資。充実したコンテンツと快適なオフィスデザインは、まさに「クリエイターファースト」の精神が体現された空間だと感じました。

この企業との繋がりを希望する

採用情報を見る

気になる

70

70