Popular Tags

この企業をもっと知る

GMOインターネットグループ株式会社

GMOインターネットグループは、「すべての人にインターネット」をコーポレートフィロソフィーに掲げ、インターネットインフラ、インターネットセキュリティ、インターネット広告・メディア、インターネット金融、暗号資産といった事業を展開しています。ドメイン、レンタルサーバー、EC支援など、幅広いインターネットサービスを提供し、個人から法人まで多様なニーズに応えています。

Official SiteGMOインターネットグループ(以下、GMO)は1995年、インターネット黎明期にいち早くネットサービスを開始し、現在は国内上場企業10社を含む110社以上からなるIT総合グループ企業へと成長しました。グループ全体で約8000人の社員(同社では「パートナー」と呼称)が在籍し、東京・渋谷を中心に全国各地、および海外21カ国以上58拠点で事業展開しています。 インターネット事業を開始して30年が経過してもベンチャー精神を継承しながら進化を続けるGMO。同社のオフィス戦略と充実した福利厚生について、グループ総務部の佐山祐太部長、グループファシリティチームの中村文哉マネージャー、福利厚生チームの新里篤子マネージャー、山本沙織リーダー、近藤悠平さんに話を伺いました。

目次

――渋谷を代表するネット企業として、今もなおベンチャー精神を維持されている秘訣はどこにあるのでしょうか?

佐山:グループ全体の社是・社訓ともいえる「スピリットベンチャー宣言」にあると考えています。このミッションは創業時から掲げていて、改訂を重ねてきました。ここに書かれている行動指針などを理解し、実践することがパートナーにとって不可欠であり、そこがブレなければ皆が同じ方向に進んでいけると確信しています。

また、ネットビジネスはスピードによる競争優位性が高いため、今も昔も変わらず圧倒的なスピードで物事を進めることを重視している点も、ベンチャー精神を保っている要因かもしれません。

――GMOは働き方改革にも早くから取り組んでいる印象です。

佐山:2011年の東日本大震災をきっかけに、BCP対策として毎年在宅勤務訓練を実施しています。その成果もあってか、2020年のコロナ禍では日本での感染者がわずか数人だった1月27日時点で、バックオフィス部門を含めて、いち早く一斉在宅勤務へと切り替えました。

働き方に関してはもう一つ、オフィスに対する考え方もあると思います。オフィスは企業における「お城」の位置付けで、ビジネスの重要な武器だと捉えています。コロナ禍でオフィスを縮小する企業も多かったですが、私たちは一等地のビルに入居することで大きなビジネス効果を得ています。採用機会の創出や、働きやすさを享受したパートナーの満足度向上にもつながっています。

新里:関連して、2010年に「仲間の笑顔を増やす会社宣言」を掲げ、他社に先駆けて健康経営に力を入れてきました。これは、働き方改革そのものを目的としたというよりは、心身ともに健康なパートナー(社員)が増えればパフォーマンスが上がり、世界一のサービスを提供することができる。そしてお客様の笑顔も増えるという考え方を追求したためです。その結果、さまざまな福利厚生施策が増え、より働きやすい職場環境が作られていきました。

厨房を新設、作りたての温かい食事を提供できるように

――2019年には渋谷フクラスに新たなオフィスを構えました。経緯を教えてください。

佐山:GMOのグループ本社は、長らく渋谷のセルリアンタワーにありましたが、2019年12月に新築の渋谷フクラスでグループ第2本社を開設しました。その背景には、グループ企業の拡大に伴い各所に点在していた拠点を1カ所に集約したいという狙いがありました。オフィスビルは1棟借り(9階〜16階)しています。

ちなみに、先ほど触れたようにコロナ禍では一斉在宅勤務になりましたが、その後、段階を経て、2023年2月には原則出社体制に戻しました。その間、ワンフロアもお返しせずに渋谷フクラスを維持し続けたことは、オフィスの重要性を示す例だと思います。なお、原則出社に変更する際にはパートナー(社員)にアンケートをとり、その結果を基に判断しました。

中村:オフィスプロジェクトは2017年ごろから始まりました。グループ各社から総務担当者などを集め、ワークショップ形式で意見を出し合いながら、目指すべきオフィスを検討していきました。入居する企業にはオフィススペースをお任せする一方で、私たちは共用の会議室エリアやコミュニケーションスペースを中心に設計しました。

規模的にも約5000坪あるビルで、32の会議室や数千人が利用する社員食堂など、多要素の設計が求められる中、グループ各社の意見を調整しながら合意形成を図る過程は非常に難しいものでした。

――どのように合意形成を図っていったのでしょうか?

中村:現場で納得いくまで議論しました。幸い、セルリアンタワーの第1本社の中にも会議室とコミュニケーションスペースがありましたので、その実例を基に、よりいいものを作っていこうということで、過去の利用データを分析し、改善点などを洗い出しました。納得感のある数値を示しながら、皆さんと合意形成を図っていきました。

――グループ第2本社の特徴は何でしょうか?

中村:セルリアンタワーにはなかった本格的な厨房施設を設けたことが大きなポイントです。これにより社内で作りたての食事を提供できるようになりました。

また、「シナジーカフェ GMO Yours」(以下、GMO Yours)と呼ばれる社員食堂兼コミュニケーションスペースの設計にも改良を加えました。以前はイベント開催時にスペース全体が使えなくなる問題がありましたが、フクラスでは可動式の間仕切りを導入し、イベントスペースとカフェサービス提供エリアを分けられるようにしました。これによりパートナー(従業員)向けのサービスを維持しながら、大規模なイベントも可能になりました。現在は月平均で20本ものイベントを実施しています。

中村:新しく作った施設として「GMO OLYMPIA」という本格的なジムも特徴的です。プロ仕様の設備を備えながらも、誰でも気軽に利用できるようになっています。本格的にトレーニングをする人から少し体を動かしたい人まで、すべての人が使いやすいよう工夫を凝らしました。

グループシナジーを生み出す仕掛け

――グループ会社を1つのオフィスに集約したことでどのようなシナジーが生まれていますか?

中村:コミュニケーションスペースという場を設けていることで、そこに行けば誰かしらに会えたり、何かしらのイベントをやっていたりします。ですので、その場所へ集まれば自然とグループ間交流ができる仕掛けになっています。

新里:中でも特徴的なのが毎週金曜日夜に開催している「Barタイム」です。無料で飲食を提供し、平均で600人、大きなイベントでは1000人ほどが参加します。グループ各社の役員からパートナー(従業員)まで雇用形態に関係なく集まって、気軽にコミュニケーションを取る場となっており、これが最大のシナジーを生み出しています。また、大切なお客様やお取引先様をご招待することも可能です。

Barタイムは福利厚生チームが企画から運営まですべて担当しています。通常の開催に加えて、企業とのコラボレーションや、パートナー(従業員)の趣味に関連したイベント、エリア拠点と連携したご当地グルメフェアなど、毎回趣向を凝らした内容で好評です。

――他にはどのような福利厚生がありますか?

新里:GMO Yoursでは、一日1200食のランチをビュッフェ形式で提供しています。また、40種類以上のドリンクを提供し、一日4000杯程度が消費されています。いずれも無料です。カフェにはライブラリーも併設されており、読書しながらドリンクを飲むパートナー(従業員)の姿もよく見られます。

最近では厨房で調理した食事の持ち帰りサービス「GMO Yours おうちごはん」(以下、おうちごはん)も始めました。食堂の運営を委託している給食会社が元々持っていたサービスを応用して、今年の1月末から厨房で作ったメニューを冷凍パックにして販売するようにしました。厳選した食材を使い、添加物を使わない健康的な食事を自宅でも楽しめるようにしています。特に働きながら子育てしているパートナー(従業員)には人気で、売り上げは伸びていますね。

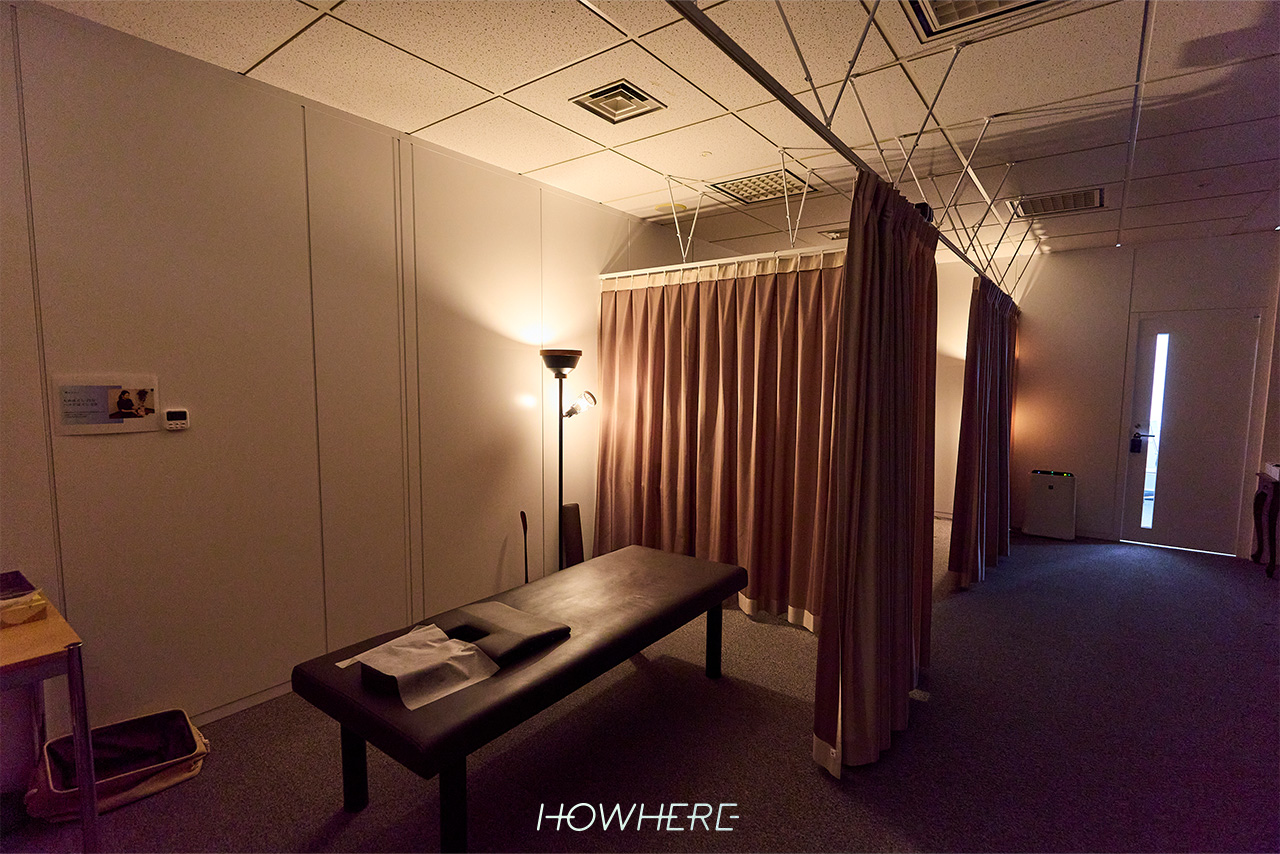

あとは、2012年に設置した「GMO Siesta」というお昼寝スペースも挙げられます。これは15分程度の睡眠をとることで作業効率や生産性が上がる「パワーナップ」という考えに基づきスタートしました。毎週水曜日の12時には渋谷フクラス、セルリアンタワーともに館内放送で「お昼寝しましょう」というアナウンスを流しています。今ではシエスタを導入する企業も増加傾向にありますが、当時としては非常に先進的な取り組みでした。

山本:女性の健康という観点では、低用量ピル服薬支援サービス「mederi for biz」を福利厚生として補助する制度があります。利用者のプライバシーに配慮し、利用者を特定しない形で補助する仕組みを構築しており、東京以外のエリア拠点のパートナー(従業員)も活用できます。さらに、女性の健康課題とライフプランについて考えるセミナーをはじめ、男性パートナー向けのセミナーも積極的に開催するなど、働き方と健康について考える機会を提供しています。

新里:さらに、コンシェルジュカウンターも設置しており、プライベートなお店探しから傘の貸し出し、クリーニングの代行、パートナー(従業員)の壮行会などでプレゼントするお花の手配などさまざまなサポートを受けることができます。

――GMO Yoursを立ち上げた背景は?

新里:先ほどもあげさせて頂きましたが、「仲間の笑顔を増やす会社宣言」がなされて、健康が全ての土台であるという考えをグループとして強く発信したことが理由です。当時は社食もなかったため、健康的な食事を提供して、皆が高いパフォーマンスを発揮できるようにと、2011年にセルリアンタワーのオフィスにオープンしました。

佐山:当時のパートナーに、「どういった福利厚生サービスがほしいか」というアンケートを取りました。すると、一番多かったのが社員食堂でした。例えばグーグルなどの米国IT企業は無料の社食があったので、それに負けない世界一の福利厚生を目指そうと、プロジェクトを発足しました。

「くまのみみ」に寄せられる要望にできる限り応える

――これだけ多くの福利厚生制度を運用する上での工夫はありますか?

新里:「くまのみみ」という社内の目安箱システムがあり、そこにいろいろな意見や提案が寄せられます。時には個人的な要望と思えるものもありますが、「できるからやる」という精神で、可能な限り実現しようと努めています。例えば、先ほど紹介した「おうちごはん」サービスも、最初は一人のパートナー(従業員)の提案から始まりましたがが、その後、多くの共感を得て実現しました。

佐山:「くまのみみ」の特徴は匿名ではなく、必ず名前を明らかにして投稿することです。提案者は自分の意見がグループ全体にどのような影響をもたらすかまで考えて意見する必要があります。グループ代表の熊谷もすべての投稿に目を通しています。一方、福利厚生チーム側も基本姿勢として「できない理由を言うのではなく、どうすればできるかを考える」というポジティブ思考で改善に取り組んでいます。

山本:加えて、年に一回は必ずパートナー(従業員)アンケートを実施し、その内容を分析して常に改善を図っています。手放しで同じ運用を続けることはありません。

佐山:スピリットベンチャー宣言にも「日々0.2%の改善が1年後には2倍の成果になる」という考え方があります。これは事業だけでなく、福利厚生サービスの改善にも適用しています。

――福利厚生チームとして、どんな時にやりがいを感じますか?

新里:パートナー(従業員)の皆がGMO Yoursにて笑顔でドリンクを持ったり、ランチを食べている姿を見ると実感が湧きます。また、エレベーターの中などパートナー(従業員)同士の日常会話で福利厚生施設の話題を耳にすると、とても嬉しく思います。

山本:普段は業務上で接点のないパートナー同士がBarタイムなどでつながり、それが趣味の共有や社内クラブ活動などの新しい動きに発展していく様子を見ると、福利厚生施設が業務以外の面でも役に立っているなと感じています。

近藤:当社のランチやカフェに関しては、基本的に無料で提供しているため、「くまのみみ」などに寄せられる要望はハードルが高いものが多く、検討に時間がかかってしまいます。そうした中でもさまざまな人たちの知見や協力を得て解決できた時には非常にやり甲斐を感じます。また、自己成長にもつながっているととらえています。

長く働いてもらうことが目的

――今後のオフィス環境についての課題や展望は何でしょうか?

中村:多様化する働き方に対応した設備を整えていきたいと考えています。例えば、オンラインミーティング用の個室ブースや集中作業スペースなどです。また、いろいろな国籍のパートナーが増えていることから、異なる文化に配慮した設計も必要だと感じています。祈祷室などの設置も検討課題ですね。

佐山:現在もおかげさまで成長を続けており、パートナー数やグループ会社も増え続けています。そのため、オフィス戦略は5年、10年単位で考えていかねばなりません。他方、小さな改善は日々行っています。「くまのみみ」やアンケートでパートナーの声を集め、データに基づいた改善を継続的に実施していきます。

私たちはこの会社で長く働いてもらうことを推奨しています。起業家を輩出したいわけでも、キャリアステップの一つにしてもらいたいわけでもありません。長く働き続けられる環境作りが、こうした福利厚生やオフィス作りに表れていると思います。これからも継続していきたいですね。

――ありがとうございました。

この企業のことをもっと知る

取材のウラ側

GMOは、従業員の心身の健康を最優先し、最高のパフォーマンスを発揮できる環境を整備することで、企業全体の成長とイノベーションを促進しています。専門の福利厚生チームを設け、改善し続ける姿勢からも、働きやすさを追求する強い本気度がうかがえます。

魅力的な福利厚生制度

中でも特筆すべきは、シナジーカフェ「GMO Yours」です。ここでは、ビュッフェ形式の無料ランチ、40種類以上のドリンク、パン、おやつが提供されます。さらに、食品ロス削減のためのサステナブルブレッドや、環境保護・生産者支援のためのフェアトレードコーヒーも用意されており、従業員は美味しく食事をしながらサステナブルな活動を支援できる素晴らしい取り組みだと感じました。 |

この企業との繋がりを希望する

採用情報を見る

気になる

67

67

-640x427.jpg)