Popular Tags

この企業をもっと知る

東洋エンジニアリング株式会社

東洋エンジニアリング株式会社は、日本の総合エンジニアリング企業です。石油化学、化学肥料、ガス、発電プラントなどを中心に、設計から調達、建設までを一貫して手掛けています。同社は特に化学プラント分野での実績が豊富で、海外での大型プロジェクトも数多く成功させてきました。現在、高い技術力とプロジェクト遂行能力を武器に、グローバルに事業を拡大しています。

Official Site2024年12月、千葉市の幕張テクニカルセンターに本社機能を移転した東洋エンジニアリング株式会社。これは単なる拠点変更ではなく、「多彩な人がいきいきと働く」という企業テーマの実現に向けた、働き方改革の集大成といえる取り組みです。移転プロジェクトを統括した経営管理本部 総務部長の高橋憲弘さんに本社移転の舞台裏、そして新オフィスに込めた未来への展望などを聞きました。

目次

人事から営業まで幅広いキャリアを歩む

──まずは高橋さんのキャリアをご紹介ください。

高橋:入社以来、さまざまな部門を経験してきました。最初は人事部に6年間在籍し、その後は経理部門に異動して、ブラジルのプロジェクトで3年半の海外赴任を経験しました。帰国後は財務部門を経て営業部門に転属し、今度はインドに3年間駐在しました。

帰国して再び人事部に配属され、人事部長を務めた後、昨年はオフィス移転プロジェクトの責任者に。現在は、総務部長として、新しいオフィスでの働き方の定着などに取り組んでいます。

──人事、経理、財務、営業と多様な部門を経験されていますが、これは同社では一般的なのでしょうか?

高橋:はい、当社では管理部門でベースを固めてから営業やプロジェクトの現場に出るというキャリアパスを歩んでいる事務系の社員は大勢います。というのも、私たちが扱っているのは大規模なプラント建設で、新入社員がすぐに営業で成果を出せるようなものではありません。ある程度の専門知識や業界の理解が必要なので、まず管理部門で一定の専門知識や会社全体の仕組みを身に着けてから最前線に立つことになります。

──御社の企業理念について教えてください。

高橋:ミッションは「Engineering for Sustainable Growth of the Global Community(エンジニアリングで地球と社会のサステナビリティに貢献する)」です。従来のEPC(設計・調達・工事)事業に加えて、サステナビリティに着目した新しい事業展開を進めています。

「サステナブル」という言葉は最近のトレンドのように思われがちですが、当社がこのミッションを策定したのは2007年です。かなり早い段階で掲げており、社会がようやく追いついてきたという感覚を持っています。

──近年、特に注力している事業分野はありますか?

高橋:食糧増産に寄与する尿素肥料プラントに力を入れています。尿素技術の世界的リーダーとして、自社ライセンスを適用した尿素肥料プラントを100基以上設計・建設してきた実績があり、現在もナイジェリアでプロジェクトを実行中です。人口増加に伴う食糧増産に向けて、今後も世界各国のニーズに応えていきます。

また、再エネとして期待が高まっている地熱発電事業にも力を入れています。昨年度はインドネシアの子会社が地熱発電所の案件を3件受注し、発電所建設だけでなく、地熱開発全体に取り組んでいます。

1990年に始まったフレックスタイム

──社員が生き生きと働くための環境整備について、どのような制度や施策をお持ちですか?

高橋:ワークライフバランスに特化してお話しすると、目新しい制度として「MF休暇」があります。これは生理(Menstruation),不妊治療(Fertility treatment)、更年期障害(Menopause)に対応する休暇制度で、男女問わず利用できます。

従来からあるものとしては、フレックスタイム制度、時短勤務、各種休暇制度があります。特に注目していただきたいのは「リフレッシュ休暇」で、10年に一度、年次休暇とは別に2週間程度の特別休暇が付与され、3週間の連続休暇が可能な制度です。また、産休・育休を取得した女性の復職率は100パーセントを維持しており、ワークライフバランスを取りやすい環境があると考えています。ちなみに、フレックスタイム制度は1990年には既に導入していました。私の入社前からです。

──なぜこれほど早期から先進的な制度を導入できたのでしょうか?

大きな要因は、当社の事業が国内中心ではなく海外中心だったことです。海外の働き方は日本と異なりますし、そうした環境で働く社員も多かったため、自然と柔軟な働き方が社内に浸透していたのだと思います。

また、当社には役職で呼ばない文化があります。社長も含めて「さん付け」で呼ぶのが基本で、誰がどんな役職かわからないくらいフラットな関係性です。こうした企業風土も、柔軟な制度導入を後押ししたのでしょう。

──人材育成について、特色ある取り組みはありますか?

当社は約1000人の社員のうち7割がエンジニアです。彼らの基礎教育として「TOYO Academy」という社内研修を用意しており、グローバルで通用する技術レベルのエンジニアを育てることを目指しています。

また、5年に一度の「360度フィードバック」も実施しており、仕事への取り組み方やコミュニケーション、マネージャーについてはマネジメントの在り方について率直な評価を受けて改善につなげています。

最近の新しい取り組みとしては、DX関連の研修が挙げられます。特に生成AIの活用を全社的に推進しており、ハンズオン研修も充実させています。

本社移転プロジェクトの舞台裏

──2025年1月の本社移転について、その経緯を教えてください。

移転発表は2024年1月でしたが、検討自体は以前から行っていました。千葉市幕張新都心への移転のきっかけとして、2025年を最終年度とする中期計画を一段と加速させる経営的な意味合いがありました。

また、1990年に建設した自社ビルの老朽化も大きな要因です。当時はインテリジェントビルとして最新設備を備えていましたが、30年以上経過して設備面での限界が見えてきました。

さらに、コロナ禍以降のリモートワーク併用により、オフィス空間の使い方に無駄が生じていました。こうした状況を踏まえ、自社ビル建て替えかテナント移転かを検討した結果、移転を選択しました。

──幕張新都心を選んだ決め手は何でしょうか?

最大の理由は社員の利便性です。当社の場合、プロジェクトベースの長期出張が多く、生活拠点が千葉にある社員が多いため、都内に出るメリットはそれほどありませんでした。

また、以前から自家用車通勤を認めており、車を利用する社員も多いことから、駐車場確保も重要な要素でした。

幕張新都心はビジネスエリアとしても発展していますし、当社のような海外事業中心の会社にとって、そのネットワークを生かせる立地だと判断しました。

──移転プロジェクトはいつ頃から本格化したのでしょうか。

自社ビル売却とセットだったため、2024年1月の発表まで社内でも限られた人しか知らない状況でした。通常の移転なら事前に社員を巻き込んで準備期間を十分取れますが、発表から実際の移転までのスケジュールはかなりタイトでした。「本当に間に合うのか」というのが最初の大きな課題でしたね。

私が新事務所本部の本部長として統括し、プロジェクトマネジャーが実際の進行管理を担当しました。総務関連部門の人材をアサインし、ハード面だけでなくソフト面、つまり働き方のルール作りやレイアウト設計にも取り組みました。幸い、当社はプロジェクト型の会社なので、部門を超えたチーム編成は比較的慣れています。この経験が移転プロジェクトでも生かされました。

──移転で苦労した点は何でしょうか?

新しい事務所を短期間に作り上げること自体も非常に難易度が高い課題でしたが、それ以外にも大きく3つあります。1つ目は書類の整理です。当社は設計図面を大量に扱うため、地下倉庫には過去のプロジェクト資料が山積みになっていました。執務デスクも図面を広げられるよう通常より大きなサイズで、完全に紙ベースの業務スタイルでした。

移転を機に、本当に必要なもの以外は思い切って処分しました。重要度の高いもののみスキャンし、それ以外は外部倉庫に預けて3年後に再判断するという方針にしました。同時に移転のタイミングで、経理システムを刷新することになりました。これにより、伝票処理などの書類業務で紙がかなり削減されました。

2つ目は社内ネットワーク環境の整備です。スケジュールがタイトな中、通信事業者との調整など当社だけではコントロールできない部分があり、ITツールが使える環境を確実に整備するのに苦労しました。

3つ目は段階的な移転作業です。5週間かけて順次移転を行い、旧ビルのネットワークを活用しながら新しい環境に切り替えていく作業は、細かなスケジュール調整が必要でした。

偶発的なコミュニケーションを創出する仕掛け

──新オフィスの特徴について教えてください。

ABW(Activity Based Working)のコンセプトを採用しました。それぞれの活動に適した場所を社員自らが選択し動き回ることで、多様なコミュニケーションの機会を増やすことを目指しています。本社はビルの5階から10階まで使用しており、各フロアはそこに入居する部門の代表者が事前にレイアウトを議論して決定しています。そのため、フロアごとに少しずつ異なる特色があります。

デザイン面では、オフィス家具メーカーに担当していただきました。当初、プラント会社らしい工業的なデザインの提案もありましたが、従業員からは「もっとくつろげる、やわらかい感じが良い」という意見が多く、最終的には居心地の良い空間になったと思います。

再生素材の活用など、サステナビリティを意識した素材選びも行いました。プラント会社らしい要素として、各フロアの円形エリアは縦に太い配管が通っているようなデザインにし、統一感を持たせています。

──移転から半年経って、どのような効果が見えていますか。

フリーアドレス制の導入が大きな変化です。各フロアに業務上関連の深い部門を配置したため、フロア内でのコミュニケーションは明らかに取りやすくなりました。対面でのインフォーマルな会話も増えており、コミュニケーションの密度向上や偶発的な会話の創出という意味で、出社の価値を実感できる場所になっています。

一方で課題もあります。以前は会議室が特定のフロアに集約されていたため、そのフロアでの会話の機会もあったのですが、現在は各フロアにミーティングスペースを設けたことで、フロアを超えた交流機会については改善の余地があると感じています。

そこで全社的なコミュニケーション促進策として、千葉ロッテマリーンズの試合観戦イベントや、毎年恒例のビアパーティーなどを実施しています。オフィス内ではファミリーデーなども開催しました。

──社員の皆さんの反応はいかがですか。

移転前は、特にシニア層からフリーアドレスへの懸念の声がありました。しかし、実際に運用してみると「意外と大丈夫だね」という声が多く聞かれます。設備面は新しくきれいですから基本的には好評です。来訪者の方からもお褒めの言葉をいただけています。

一方、フリーアドレスで私物が置けないため、それに対する要望がありますが、現在は個人ロッカー1つに収まる範囲でお願いしています。また、大きな会議室の数が限られているため、もう少し増やしてほしいという声もあります。

──最後に、この会社だからこそ経験できたことがあれば教えてください。

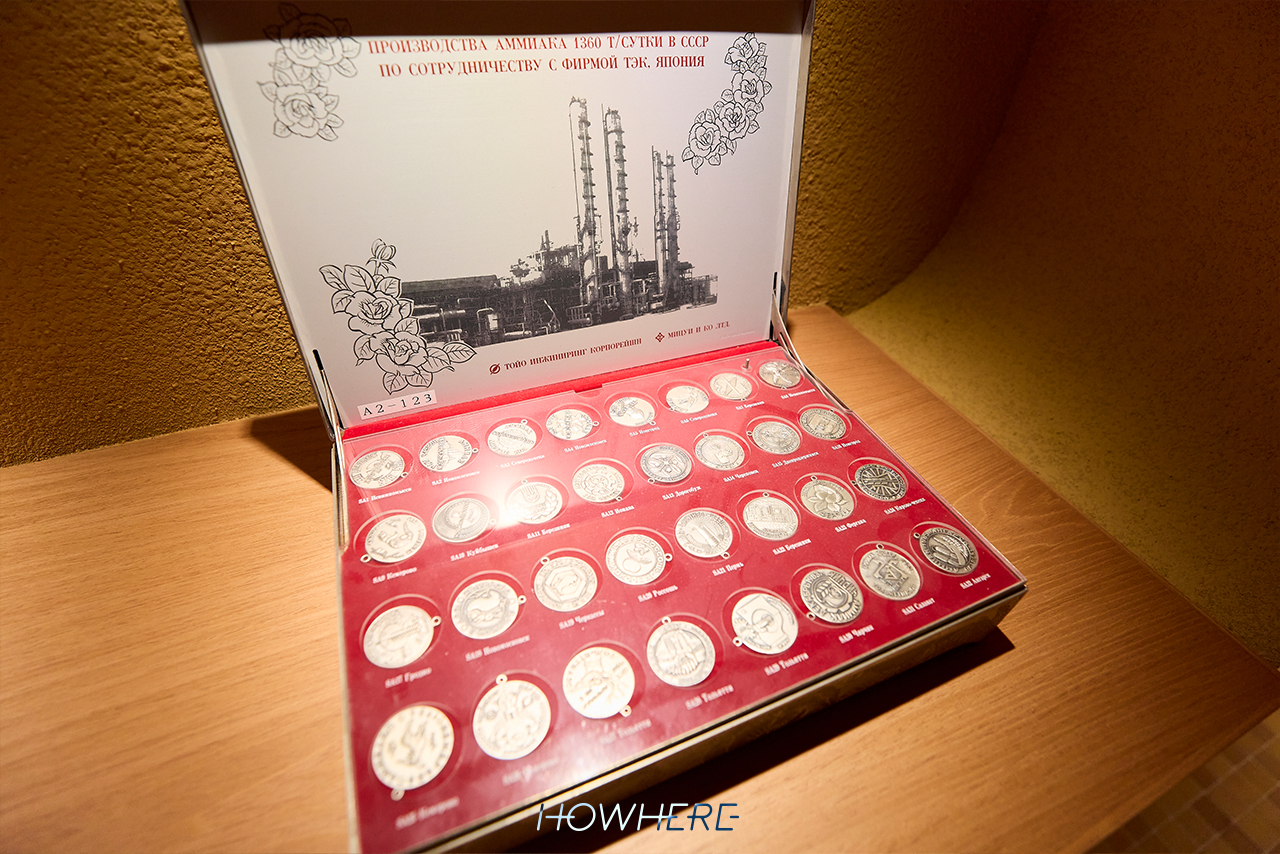

私が印象的だったのはブラジル赴任です。一般的な会社だとブラジルで仕事をする機会はそれほど多くないと思います。しかも、大きなプラントプロジェクトは個人では不可能で、ある程度の規模と資本力がある企業でなければ取り組めない仕事です。

特に記憶に残っているのは、プロジェクト完成時の竣工パーティーです。納入先はブラジルの石油会社・ペトロブラスでしたが、その総裁にも参加していただきました。「ブラジルで契約工期通りに初めて完成したプロジェクト」と言ってくださり、本来は多忙で出席できない予定だった総裁が、わざわざ挨拶に来てくれたのです。こうした経験は、なかなかできないものだと実感しています。プラントエンジニアリング会社で働く醍醐味の一つですね。

この企業のことをもっと知る

取材のウラ側

東洋エンジニアリングは、新規事業を創出できる人財を育成することに取り組んでいます。その取り組みの一つとしてあるのが、社員の熱意から生まれた「沖縄のトマト」事業です。プラント技術の知見も用いながら、1年を通じて安定的にトマトを出荷する体制を構築中です。この取り組みは、社員に多くの挑戦の機会を提供する企業文化を体現しています。

編集部が推したい福利厚生や支援制度

| 1. 新規事業をサポートする制度 | 社員の熱意ある事業構想を支援する「WILL計画」があり、外部研修の「事業構想大学」と連携することで、新規事業を生み出す機会を提供しています。 |

|---|---|

| 2. 充実した住宅支援制度 | 社員の生活を支えるため、独身寮や借上社宅を完備。会社が家賃の大半を負担し、住宅補給金も利用できるため経済的負担が軽減されます。 |

| 3. グローバルな働き方をサポートする制度 | 海外勤務者向けに、約4ヶ月ごとの帰国休暇制度や、海外手当、家族の渡航費や子女教育費などの手厚いサポートを提供しています。 |

この企業との繋がりを希望する

採用情報を見る

気になる

29

29